استيقظت ذات يوم متفكرًا حيث أنا.

أنظر لهاتفي النقال -الذي قد عرّبتُ لغته الافتراضية- بجانب السرير لمعرفة الوقت الذي أفقتُ فيه من النوم، كانت إحدى ساعات السَحَر. بعد مضي عشرات الدقائق من تجوالي على هاتفي وإذ بإشعار تطبيق الصلاة ينادي “حان الآن موعد صلاة الفجر.” استشعرت رغبة الصلاة في المسجد؛ لبست ثوبي الأبيض المصنوع من القماش الياباني الفاخر المجهز على يد أمهر الخياطين الآسيويين على شارع الطلائع. نظرت لسيارتي الصينية الجديدة، مخيرًا نفسي لوهلة بين السياقة والمشي، لكنني فضلت التوجه للمسجد ماشيًا هذا الصباح. إثر خروجي من بيتي، ألقيت نظرة على ما يحيط به من بيوت. كلنا -بالتعبير اللغوي- جيران ولكن بالكاد نعرف أسماء بعضنا البعض. البيوت حولي تحيطها أسوارها الخارجية الطويلة. يصعب التعرف على شكل البيت، يخفيه ذاك السور. كل بيت يختلف عن الآخر، إلا أن المشترك بينهم أنهم بنوافذ تحتجب بستائر من النظر للخارج… مما يدعوني أتساءل: لماذا النوافذ؟ ولمن شكل البيت الذي أخفينا نصفه؟ لجيران لا نعرفهم؟ أم لغرورنا الذي بات يلوح في عالم فرداني دائم الصدح بـ:”ها أنا ذا”. يا للتناقض.

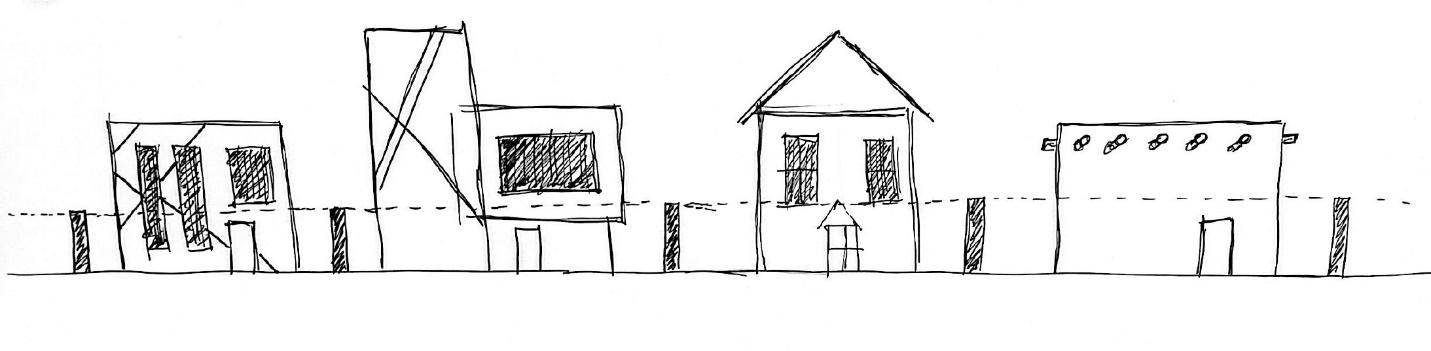

بدأتُ أدققُ قليلًا في واجهات البيوت، لا أدري إن كان ما أراه يعتبر فوضى؟ أم أن هذه الفوضى العارمة هي نوع من أنواع النظم؟ فأحد البيوت يحاكي المعابد الرومانية القديمة، وآخر عليه خطوط متقاطعة ليعبر بطريقة عشوائية ما عن “الإبداع”، وآخر بأخشاب مزيفة مقتبسة من بيوت زمن قد مضى؛ ليحاكي “التراث والهوية” المحلية، وآخر مشتق من العمارة الإسبانية. العامل المشترك الوحيد بين كل تلك البيوت أنها عبارة عن صندوق تحيطه ارتدادات ثم جدار خارجي يحمل وهم التفرّد عبر أشكال سطحية.

ماذا يمثل هذا التضارب لبيوت منعزلة معنوياً رغم التصاق أسوارها الخارجية؟ يعكس هذا التناقض توجهاتنا وأفكارنا المتضاربة التي تأنس بهاتف مستعرب ولو كان عقل الهاتف وكل ما به من غير مكان؟ وإذا بي أرى بيتًا يشبه بركاكة مبنى شُيِّد على الطراز الباريسي الأوسماني مكتوب أعلاه: هذا من فضل ربي.

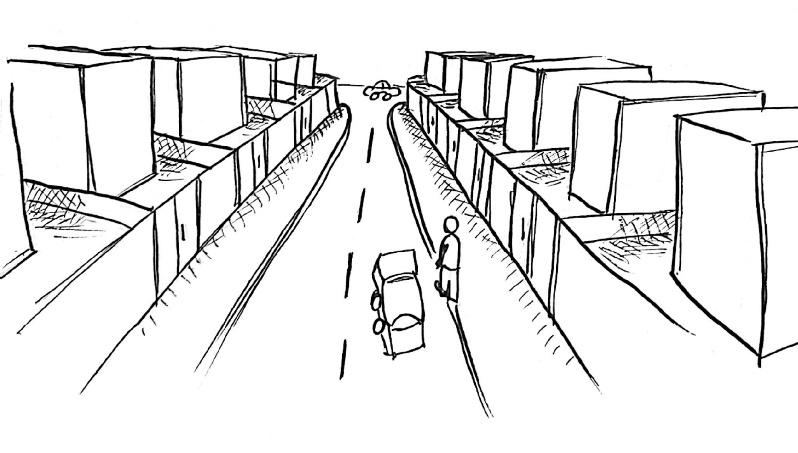

لم أمشِ قبل هذا الصباح متمعّناً فيما حولي. فلم أعرف الطرقات إلا من خلال الزجاج الأمامي لهذا الصندوق السيّار المسمى بالسيارة وأنا أسترق النظر لشاشة هاتفي. كنت أسير بهدوء متمعناً في واجهات البيوت ناظرًا للأعلى وإذا بسيارة تتجه نحوي مقتربة تنم عن غفلة سائقها، قفزت مضطرًا إلى الهامش الرملي بجانب الشارع. نسيت لوهلة أن المسارات والطرق ليست لقدماي، إنما لعجلات تلك الآلة التي ننفق عليها أكثر مما ننفق على أنفسنا وذوينا. شعرت فجأة بغربة عميقة. أحسست بأن الآلة مَلِك هذا العالم… أما نحن، فمستخدمين ومستهلكين مطيعين لأنماط حياة معلّبة توضع بين أيدينا بلا اختيار حقيقي، بل خيار عرضي. نتنافس على أي الشركتين أعتى؟ الأميريكية أم الكورية؟ السيارات الألمانية أم اليابانية؟ النادي الإسباني أم الإيطالي؟ أو يكون شكل البيت “حديث” أم “كلاسيكي”، لكن في كل الأحوال، يبقى قلب وعقل البيت كما قد خُطِّطَ لنا من قبل، صندوق بارتدادات. ثم بعد ذلك، تشكّلنا بيوتنا وأحيائنا إلى ما نحن عليه اليوم… أفراد بارتدادات.

لم أسمع صوت المؤذن، وتذكرت فجأة أن المسجد بعيد عني ولم أعتد المشي له. ريثما تدور هذه الفكرة في ذهني وإذا بي أصل للشارع العام الذي يقطع أوصال هذه الأحياء الحديثة “الصامتة” ويخنق ما بقي بها من حياة.

كيف لي الآن أن أعبر للطرف الآخر حيث المسجد؟ لو لم يكن الوقت فجراً لما تجرّأت أن أفكر حتى في أن أشق الطريق عبر الشارع العام: مملكة الآلة. قررتُ أن أعبر حارات المرور الست وأنا أُحَوقِل مسلّماً أمري لله متمنياً أن أكون في مأمن من سطوة السيارات، فلا سلطة للبشر ها هنا. وصلت للطرف الآخر بسلام.

ما مررت به للتو جعلني أتساءل: لمَ لا يوجد مسجد في حيّنا اليوم؟ لم أفكر في الأمر من قبل لكني أذكر بوضوح طفولتي بين أزقة “الفريج” حيث الإنسان سيّد المكان وروح المجتمع حاضرة في كل تفاصيله. لم تكن الأحياء مقسمة طبقيا كما هي الآن، بل خليط ومزيج من العوائل من كافة الطبقات والأطياف. والقرى كأهل القرى؛ بيوت متلاصقة جنبًا إلى جنب تتوسطها الطرقات و”الدواعيس” التي قد تبدو ضيقة لكنها كانت تنفرج بين باحات الحي وساحات البيوت، فبها “الخشيشة” و”السللينقوه” و”السّكّينة”. ولكل حيٍ او فريج اسم كأبو جرة أو الشيخ أو البن حسن ولكل اسم قصة فكم نفتخر حين نُعرّف أنفسنا: أنا عبدالله من فريج المطوع. ليس الحنين للمكان ذاته فحسب؛ بل لروحه التي احتوتنا وربتنا، التي لا تأتي عبثاً، بل هي من صنع المكان وتخطيطه وتشكيله.

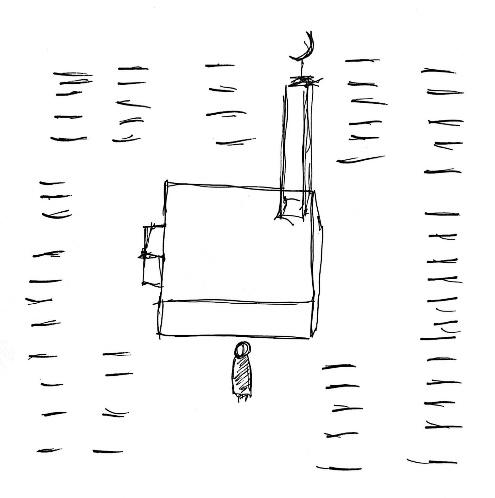

المسجد مكان لقاء الجميع، نسمع صوت المؤذن بآذاننا، نسير وأعيننا نحو المئذنة مقبلين على الصلاة. هناك، نرى الفريج في مكان آمن عابر للّحظة، وبعد السلام ننطلق خارج المسجد مع الأولاد. أتساءل، متى كانت آخر مرة عبر أحد أبنائي سورنا الخارجي مشياً؟ فنحن نحذرهم بإستمرار أن راقبوا السيارات ولا تخطوا خارج المنزل دون مرافق وإلا ستنالون نصيبكم من العقاب والتوبيخ. صرنا نخشى الشوارع فلا مأمن في أي مكان خارج هذا السور. حتى بات ملجأهم الوحيد هو شاشات الحواسيب والعوالم الافتراضية، البعيدة عن الواقع والحقيقة.

جرفتنا التغيّرات في الأنظمة الفكرية والاقتصادية العالمية المروّجة للفردانية والبيت الخاص للأسرة النووية عوضاً عن العائلة الممتدة. واليوم، أصبحت العائلة النووية لا تقبل أكثر من ولدين اثنين. ندّعي أن أعباء الحياة قد ازدادت إلا أن الواقع هو أن الخير قد زاد. نقول أن بيوتنا لا تسع لأكثر من ولدين في حين أن بيوت الفريج كانت أصغر مساحة وطرقاتها أكثر ضيقاً إلا أنها احتوتنا جميعا. لعلّنا عوّلنا على أنفسنا فرحين بما آل أمرنا إليه.

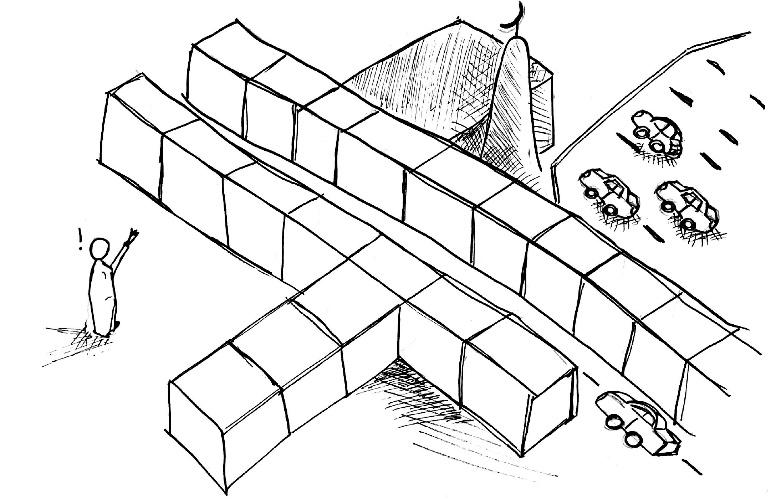

لا أعلم إن كنتُ سألحق بالصلاة لذا بدأتُ أهرول قليلًا، ها أنا قد بدأت أشعر بالعطش. نظرتُ يمينًا وشمالًا بحثًا عن متجر دون جدوى. فهي شبه  جزيرة بيوت إسكان، متشابهة الشكل. لا حياة هنا في هذا الشّبَه القامع والترتيب الجامد. بينما أنا أهرول بدأت المئذنة تلوح من بعيد. يبدو أن صلاة الجماعة قد فاتتني. وأنا أقترب، رأيتُ سوراً أمامي. من أين أتى هذا السور؟ لم ألحظه من قبل. يبدو أن أحدهم قد شقّ السور ليكون معبرًا للمارة. ها هو المسجد في وسط صحراءٍ من مواقف السيارات. مسجد بهذا الشكل؟ لم أستطع فك هذا اللغز. فهذا الصرح الذي أُنفِق عليه كل هذه الأموال ليمثل المجتمع ويصعد بمكانته، لم يجسد إلا الضياع الفكري الذي نعيشه وقلة الذوق الذي نعاني منه.

جزيرة بيوت إسكان، متشابهة الشكل. لا حياة هنا في هذا الشّبَه القامع والترتيب الجامد. بينما أنا أهرول بدأت المئذنة تلوح من بعيد. يبدو أن صلاة الجماعة قد فاتتني. وأنا أقترب، رأيتُ سوراً أمامي. من أين أتى هذا السور؟ لم ألحظه من قبل. يبدو أن أحدهم قد شقّ السور ليكون معبرًا للمارة. ها هو المسجد في وسط صحراءٍ من مواقف السيارات. مسجد بهذا الشكل؟ لم أستطع فك هذا اللغز. فهذا الصرح الذي أُنفِق عليه كل هذه الأموال ليمثل المجتمع ويصعد بمكانته، لم يجسد إلا الضياع الفكري الذي نعيشه وقلة الذوق الذي نعاني منه.

وهل يلام من صممه؟ لعلّ المعماري قد درس مناهج تعليم غربية وعاش في بيئة عربية شرقية ويصمم وفق شروط وضوابط وضعها مستشارين غُرب لم يعيشوا حياتنا ولم يعرفوا قيمنا ومبادئنا ولم يشموا هواء الأزقة ولا استشعروا دفء ساكنيها. أراد المعماري المُصمم أن يوفق بين هذا وذاك فلا أحرز في هذا ولا أصاب في ذاك. كما أن المناهج التعليمية اليوم لا تدرّس الهندسة والفكر المعماري القويم؛ بل تدعوك لتفكر بطلاقة وحرية دون أسس واضحة وقواعد سليمة. يعيش الطالب المعماري في شتات مستمر بين مراجع وصور على الشبكات الافتراضية من مختلف البقاع وذائقة عامة تائهة فيبقى الطالب في شتات. فاقد الشيء لا يعطيه.

دخلتُ المسجد وإذا بالإمام قد سلّم للتو. ارتعشتُ لوهلة وضاقت حدقة عيني. لِمَ هذه البرودة الشديدة؟ وما هذه الإضاءة الفاقعة؟ ما هذا التضاد المفاجئ؟ حرارة الجو وظلمة الفجر توازي شدة البرودة والإضاءة الصادمتين.

توجهتُ لأتوضأ وإذا بخادم المسجد صلاح الدين -وهو من أصول آسيوية- يدنو مني، فنظرتُ إليه وهو ينظر لي مستغربًا. أحسستُ للحظة بأنه قد شاركني رحلتي هذا الفجر إلى المسجد، نظرتُ له مجدداً وأومأتُ مُسَلّماً. دخلتُ لأصلّي. استقبلتني الجدران ببياضها الحديث الذي لا حياة له. للحظة تذكرتُ رحلتي العام الماضي للقاهرة ومساجدها القديمة التي حافظت، رغم مرور مئات السنين، على صلة وقيمة معمارية من حيث المساحات. تعبر الصحن لتدخل رويداً رويداً ثم تتلقفك الزخارف المعقدة الشكل والبسيطة المنشأ التي تغطي المسجد من كل حدب وصوب. كل تفصيل قد ترتب في موضعه بحكمة تراكمت مئات السنين. أما الآن، فقد غُمرنا بالمد الخارجي، أخذ بزمام الأمور، وأصبحنا مراقبين مستهلكين. انقطعت تلك المعرفة والحكمة المتراكمة وتغيرت أنظمتنا لتتشكل على أفكار مستوردة، صرنا منزوعي الرأي والإرادة. أصحاب الحرف والمهندسين معاصري تلك العلوم والمعارف لم يبقَ منهم إلا الأثر. أصبحنا كالغراب الذي أراد أن يمشي كالطاووس فلا مشية الطاووس قد أتقنها ولا استطاع الرجوع لغُرابيّته.

سلمت وجلست متأملاً. اقترب مني خادم المسجد وسألني إن أردت أن يوصلني إلى مكان ما، استوعبتُ أني كنت آخر من بقي في المسجد. شكرته وطلبتُ منه أن يوصلني للمتجر في طريقه، إذ أنستني الأجواء شعور العطش. أثناء مسيرنا، استوعبتُ كم أن أحياءنا غير آبهة بالإنسان. لا نرغب في الخروج لها لأنها لا تريدنا. كم نحن بعيدون عن نسيم الهواء الطلق. نحرم أنفسنا من أشعة الشمس ونختبئ في صناديقنا الثابتة والمتحركة (السيارة والبيت) ثم نتساءل من أين طرأت علينا ظواهر الاكتئاب ومشاكل نقص الفيتامينات؟ نحبس أنفسنا في بيوت مغلقة بإحكام، فلا ماء ولا خضرة ولا “شكل” حسن.

ثم، في حرب غلاء الأراضي والارتدادات نسعى لبناء الحد الأقصى المسموح به دون أي اعتبار لعناصر تنفس البيت لم تبق مساحة لـ”حوش” ولا ساحة ولا “ليوان” لنطل على الأولاد. فصراخهم اليوم وعصبيتهم والمزاج المتقلب يطغي على الأجواء الأسرية؛ لأننا نفتقد للمتنفس الإجتماعي وهو أُنس الجار والاختلاط والتفاعل مع المجتمع. التواصل المجتمعي هو أحد ركائز سعادة الفرد، وكنا في الماضي القريب نتزاور، على دراية بأحوال وأخبار من حولنا في الفريج، أما اليوم فزياراتنا بمواعيد مؤجلة، ولا أصدقاء لنا في الحيّ. مع ازدحامات مرورية مؤرقة وتشتت الشمل، لم يبقَ لنا إلا حوار الإبهام على الشاشة.

أوصلني صلاح الدين إلى المتجر. سألته إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لوسط المدينة. آه… نعم بالتأكيد، فالبيوت القديمة والأحياء الأصيلة لم تَعُد لنا. والمدينة الجديدة الممتدة بعماراتها تستقطب فوج بعد فوج ممن أتى من بعيد. ولا يُعلَم، حيث أصبحنا أقليّة في بلادنا، من هو القريب ومن هو البعيد؟

تقطعت أوصالنا أثناء بحثنا عن مجد لأنفسنا ظنناه لنا. إن الهُوية مِن “هو”. والـ”هو” والـ”أنا”، كلاهما في ضياع. عدت لنفسي متفكراً، يا ترى، من أنا؟ من نحن؟ أنا في غربة، وماذا عنك أنت؟